最近,某地的朱先生和同事买了同款瑞幸咖啡,价格竟差了6块钱。更扎心的是,朱先生买了所谓的“咖啡自由卡”,结果反而每次都比同事贵。店员和客服的解释如出一辙:系统发券不同,优惠力度随机。但网友们可不信这“随机”的鬼话,小红书上一搜“瑞幸杀熟”,全是老用户的吐槽:喝得越多,价格越贵。

熟客成“韭菜”代名词,其实并不新鲜。从网络打车到酒店预订,用算法给用户贴标签思考资本,分析其消费习惯、支付能力,甚至手机型号,然后“精准收割”——新用户撒券拉新,老用户悄悄涨价。用法律专家的话说,如果是针对新用户的优惠,都不算杀熟;但如果是偷偷对老用户搞价格歧视,才是典型的“大数据杀熟”,涉嫌侵犯消费者的公平交易权和知情权。

值得关注的是,算法一开始也并非洪水猛兽,它在被认可、被应用之初,不断解决过现实问题。打车软件初入市场时,讲述的是用技术优化传统打车服务的故事。新兴的打车平台通过出行大数据高效匹配用户和附近司机的需求,通过“算法”减少等待时间,优化服务路线,实现多方共赢。哪怕是对后来被困在系统里的外卖小哥而言,算法最初也是用来帮助他们统筹优化送餐路线的。算法出现异化的关键在于,它不仅可以匹配出行数据,也可以屏蔽数据;不仅可以在高峰时段让出行者“自愿”加价,又能同时要求司机接受“特惠价”才能接到订单。

不难发现,算法本没有错,问题在于如何使用。公众如今之所以惧怕算法,是因为其仅为平台所用,成为个体无法了解、不能参与、难言改变的规则,进而“失控”成为影响个体生活和社会发展的不利因素。当一杯咖啡的价格也能忽高忽低,全凭平台“心情”,算法如何向善?

去年年底,国家四部门出手,专项整治利用算法实施大数据“杀熟”等乱象时,要求算法向上向善:算法不能成为平台“暗箱操作”的工具,要符合社会公共利益,兼顾公序良俗。

对于平台而言,算法要透明化,即优惠规则、定价逻辑不能搞“黑箱”,对产品支付了高价的用户,有权知道“自己为什么比别人贵”;站在用户端,算法也要“可干预”,即用户要有选择权,比如关闭个性化推荐,拒绝“杀熟”标签。

有人担心,限制算法会损害企业利益,但信任才是商业的基石。让平台算法从“利己”转向“利他”,从短期看是让平台放弃了一部分既得利益思考资本,但从长期而言,只有让技术回归利人本质,平台才有可能在完善服务和助力经济发展的同时,分得属于自己的一杯羹。

信通配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

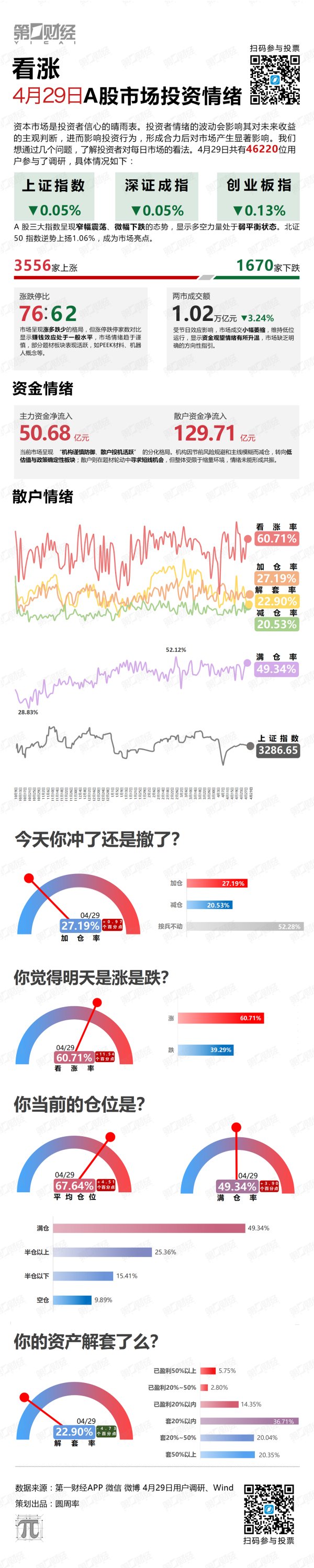

- 上一篇:九龙证券 看涨

- 下一篇:端盛康优配 《绝密较量》黎剑剧情线